Inhaltsverzeichnis:

Ganzheitliche Verankerung von Nachhaltigkeit im Change-Management-Prozess

Ganzheitliche Verankerung von Nachhaltigkeit im Change-Management-Prozess

Wer wirklich will, dass Nachhaltigkeit nicht nur als leere Worthülse im Leitbild steht, sondern sich tief in der DNA eines Unternehmens festsetzt, muss den Change-Management-Prozess radikal neu denken. Es reicht eben nicht, bloß einzelne Maßnahmen zu starten oder mal eben einen Nachhaltigkeitsbericht zu schreiben. Vielmehr braucht es einen Ansatz, der ökologische, soziale und ökonomische Aspekte konsequent miteinander verzahnt – und zwar von Anfang an.

Eine ganzheitliche Verankerung bedeutet, dass Nachhaltigkeit nicht als isoliertes Projekt behandelt wird, sondern in jede Phase des Change-Management-Prozesses einfließt. Das beginnt schon bei der Zieldefinition: Nachhaltige Ziele müssen messbar, ambitioniert und glaubwürdig sein. Wer hier schummelt, verliert schnell das Vertrauen der Mitarbeitenden und Stakeholder. Im nächsten Schritt ist es entscheidend, dass die Ist-Analyse nicht nur auf wirtschaftliche Kennzahlen schaut, sondern auch ökologische Fußabdrücke und soziale Auswirkungen einbezieht. Klingt nach viel Aufwand? Mag sein, aber ohne diese ehrliche Bestandsaufnahme bleibt echte Veränderung ein Luftschloss.

Ein oft unterschätzter Hebel: Die Integration von Nachhaltigkeit in alle relevanten Entscheidungsprozesse – von der Produktentwicklung bis zur Lieferkette. Das klappt nur, wenn Führungskräfte und Teams regelmäßig gemeinsam reflektieren, wie nachhaltige Prinzipien im Alltag gelebt werden können. Dabei helfen sogenannte Nachhaltigkeits-Checks oder Impact-Workshops, die kritische Fragen stellen und blinde Flecken aufdecken. Wer dabei konsequent vorgeht, entdeckt plötzlich Potenziale, die vorher niemand auf dem Schirm hatte.

Was wirklich zählt, ist die dauerhafte Verankerung: Nachhaltigkeit muss in Steuerungsinstrumente, Anreizsysteme und interne Kommunikationswege integriert werden. Nur so entsteht ein Sog, der auch skeptische Mitarbeitende mitnimmt. Und ja, das braucht Mut zur Transparenz und die Bereitschaft, auch unbequeme Wahrheiten offen zu diskutieren. Aber genau darin liegt die Chance, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die Wandel nicht nur aushält, sondern aktiv gestaltet.

Anpassung von Change-Management-Strategien für nachhaltige Transformationen

Anpassung von Change-Management-Strategien für nachhaltige Transformationen

Nachhaltige Transformationen verlangen ein Umdenken bei klassischen Change-Management-Strategien. Es geht nicht mehr nur darum, kurzfristige Ziele zu erreichen oder punktuelle Veränderungen durchzusetzen. Vielmehr braucht es flexible, lernfähige Ansätze, die auf langfristige Wirkung und echte Systemveränderung abzielen. Was heißt das konkret?

- Iterative Vorgehensweise: Statt starrer Fahrpläne setzen erfolgreiche Unternehmen auf dynamische Zyklen. Das heißt: Maßnahmen werden regelmäßig überprüft, angepasst und bei Bedarf völlig neu ausgerichtet. Nur so bleibt die Organisation handlungsfähig, wenn externe Anforderungen oder interne Prioritäten sich verschieben.

- Systemische Perspektive: Nachhaltigkeit betrifft immer das große Ganze. Deshalb werden Wechselwirkungen zwischen Abteilungen, Standorten und Hierarchieebenen konsequent mitgedacht. Wer Silos aufbricht, entdeckt neue Chancen für Kooperation und Innovation.

- Stakeholder-orientierte Steuerung: Nachhaltige Transformationen gelingen nur, wenn alle relevanten Gruppen – von Mitarbeitenden über Lieferanten bis hin zu Kundinnen und Kunden – frühzeitig einbezogen werden. Ihr Feedback fließt direkt in die Strategieanpassung ein, sodass Lösungen nicht am Bedarf vorbeigehen.

- Fokus auf Resilienz: Gerade bei nachhaltigen Veränderungen braucht es Strategien, die Unsicherheiten und Rückschläge einkalkulieren. Unternehmen, die gezielt Puffer und Lernschleifen einbauen, bleiben auch in turbulenten Zeiten auf Kurs.

Wer seine Change-Management-Strategien in diese Richtung weiterentwickelt, schafft die Grundlage für Transformationen, die nicht nur auf dem Papier nachhaltig sind, sondern auch im Alltag Wirkung zeigen. Klingt nach Arbeit – ist aber der einzige Weg, um echte Zukunftsfähigkeit zu erreichen.

Integration von Umwelt- und Sozialstandards in bestehende Unternehmensprozesse

Integration von Umwelt- und Sozialstandards in bestehende Unternehmensprozesse

Die Einbindung von Umwelt- und Sozialstandards in Unternehmensprozesse ist mehr als ein formaler Akt – sie verlangt gezielte, manchmal überraschend pragmatische Schritte. Unternehmen, die sich dieser Aufgabe stellen, setzen auf klare Leitlinien und messbare Kriterien, um ökologische und soziale Verantwortung im Tagesgeschäft zu verankern.

- Prozessanalyse und Anpassung: Bestehende Abläufe werden daraufhin geprüft, wo Umwelt- und Sozialaspekte bislang fehlen oder unzureichend berücksichtigt sind. Typisch ist etwa die Überarbeitung von Beschaffungsrichtlinien, damit Lieferanten Mindeststandards erfüllen müssen.

- Verbindliche Standards und Zertifizierungen: Viele Unternehmen integrieren anerkannte Umwelt- und Sozialzertifikate (wie EMAS, ISO 14001 oder SA8000) direkt in ihre Qualitätsmanagementsysteme. Das sorgt für Transparenz und Nachprüfbarkeit – intern wie extern.

- Verantwortlichkeiten festlegen: Ohne klare Zuständigkeiten bleibt die Umsetzung oft im Sande stecken. Erfolgreiche Organisationen benennen Verantwortliche für Umwelt- und Sozialthemen in allen relevanten Abteilungen.

- Schulungen und Sensibilisierung: Mitarbeitende werden gezielt geschult, damit sie Umwelt- und Sozialstandards im Alltag anwenden können. Das reicht von kurzen E-Learnings bis zu Workshops mit externen Expertinnen und Experten.

- Monitoring und kontinuierliche Verbesserung: Unternehmen, die wirklich dranbleiben, messen regelmäßig die Einhaltung ihrer Standards und justieren Prozesse nach. Kennzahlen, Audits und Feedbackschleifen sind dabei zentrale Werkzeuge.

So entsteht ein Rahmen, in dem Umwelt- und Sozialstandards nicht als Pflichtübung, sondern als integraler Bestandteil des unternehmerischen Handelns wirken. Das macht Unternehmen nicht nur glaubwürdiger, sondern auch zukunftsfähiger.

Partizipation und Einbindung der Mitarbeitenden als Erfolgsfaktor für nachhaltigen Wandel

Partizipation und Einbindung der Mitarbeitenden als Erfolgsfaktor für nachhaltigen Wandel

Ohne die aktive Beteiligung der Mitarbeitenden bleibt nachhaltiger Wandel oft ein frommer Wunsch. Wirklich voran geht es erst, wenn Mitarbeitende nicht nur informiert, sondern von Anfang an als Mitgestaltende eingebunden werden. Was das konkret bedeutet? Es braucht Räume für echte Mitsprache, zum Beispiel durch interdisziplinäre Projektteams oder offene Innovationswerkstätten, in denen neue Ideen für Nachhaltigkeit direkt aus dem Arbeitsalltag entstehen.

- Co-Creation-Formate: Workshops, Design-Thinking-Sessions oder interne Nachhaltigkeits-Challenges fördern Kreativität und ermöglichen es, unterschiedliche Perspektiven einzubringen. So werden Lösungen entwickelt, die wirklich zum Unternehmen passen.

- Feedback- und Dialogplattformen: Digitale Tools wie Ideenbörsen oder anonyme Umfragen schaffen Möglichkeiten, Meinungen und Verbesserungsvorschläge unkompliziert einzubringen. Das erhöht die Identifikation mit dem Wandel enorm.

- Empowerment durch Verantwortung: Mitarbeitende, die Verantwortung für Teilprojekte oder Nachhaltigkeitsinitiativen übernehmen, entwickeln ein ganz anderes Commitment. Führungskräfte sollten gezielt Freiräume schaffen, damit Eigeninitiative entstehen kann.

- Peer-to-Peer-Lernen: Der Austausch von Erfahrungen unter Kolleginnen und Kollegen – etwa in Lernpartnerschaften oder Netzwerken – sorgt dafür, dass Wissen zu nachhaltigem Handeln im Unternehmen zirkuliert und nicht versandet.

Wer Partizipation ernst meint, profitiert doppelt: Einerseits entstehen tragfähige, innovative Lösungen. Andererseits wächst die Motivation, den Wandel aktiv mitzutragen – und das ist am Ende Gold wert für jede nachhaltige Transformation.

Rolle der Führungskräfte im nachhaltigen Change-Management

Rolle der Führungskräfte im nachhaltigen Change-Management

Führungskräfte sind im nachhaltigen Change-Management weit mehr als bloße Richtungsgeber. Sie agieren als Vorbilder, die nachhaltige Werte glaubwürdig vorleben und dadurch Orientierung schaffen. Ihre Haltung und ihr Handeln wirken direkt auf die Bereitschaft der Belegschaft, neue Wege zu gehen.

- Authentizität zeigen: Wer Nachhaltigkeit fordert, muss sie selbst verkörpern. Führungskräfte, die transparent mit Zielkonflikten umgehen und auch eigene Lernprozesse offenlegen, schaffen Vertrauen und Glaubwürdigkeit.

- Entscheidungen konsequent ausrichten: Nachhaltige Kriterien fließen in alle Führungsentscheidungen ein – von der Ressourcenverteilung bis zur Auswahl von Geschäftspartnern. Das signalisiert, dass Nachhaltigkeit kein Nebenschauplatz ist.

- Widerstände erkennen und adressieren: Führungskräfte spüren früh, wo es im Unternehmen hakt. Sie greifen Unsicherheiten auf, nehmen Sorgen ernst und suchen aktiv nach Lösungen, um Blockaden abzubauen.

- Vernetzung fördern: Durch gezielten Austausch mit anderen Führungsebenen, externen Expertinnen und Experten oder Stakeholdern erweitern sie den Blick und holen neue Impulse ins Unternehmen.

- Erfolge sichtbar machen: Führungskräfte feiern gemeinsam mit ihren Teams erreichte Meilensteine und kommunizieren Fortschritte offen. Das motiviert und macht die positiven Effekte nachhaltigen Handelns greifbar.

Wer als Führungskraft diese Rolle annimmt, setzt einen Hebel in Bewegung, der nachhaltige Veränderungen nicht nur ermöglicht, sondern beschleunigt. So wird aus nachhaltigem Change-Management ein echter Wettbewerbsvorteil.

Methoden für nachhaltige Veränderungsprozesse: Praxisbeispiele und Erfolgsfaktoren

Methoden für nachhaltige Veränderungsprozesse: Praxisbeispiele und Erfolgsfaktoren

Für nachhaltige Veränderungsprozesse braucht es Methoden, die nicht nur kurzfristig wirken, sondern langfristig tragfähig sind. Ein paar bewährte Ansätze aus der Praxis machen den Unterschied:

- Ambidextrie-Ansatz: Unternehmen kombinieren Stabilität im Kerngeschäft mit gezielter Förderung von Innovation. Ein Beispiel: Während bestehende Prozesse effizient gehalten werden, experimentieren separate Teams mit nachhaltigen Produktideen. Das schafft Raum für Wandel, ohne das Tagesgeschäft zu gefährden.

- Transparente Zielsysteme: Durch die Einführung von sogenannten „Sustainability Scorecards“ werden Nachhaltigkeitsziele auf allen Ebenen messbar gemacht. Mitarbeitende sehen so auf einen Blick, wie ihr Handeln zum Gesamterfolg beiträgt – das erhöht die Motivation und sorgt für Klarheit.

- Quick-Wins und Leuchtturmprojekte: Kleine, schnell umsetzbare Maßnahmen – etwa die Umstellung auf recycelte Materialien in einem Pilotbereich – zeigen sofort Wirkung und dienen als positives Beispiel für weitere Bereiche. Das schafft Dynamik und Überzeugungskraft.

- Peer-Review-Formate: Teams evaluieren gegenseitig ihre Nachhaltigkeitsprojekte. Diese externe Sicht bringt neue Ideen und deckt Schwachstellen auf, die intern oft übersehen werden.

- Externe Partnerschaften: Die Zusammenarbeit mit NGOs, Start-ups oder wissenschaftlichen Instituten bringt frischen Wind und eröffnet Zugang zu Spezialwissen, das intern fehlt. So entstehen innovative Lösungen, die alleine kaum möglich wären.

Erfolgsfaktoren sind vor allem eine konsequente Ergebnisorientierung, Offenheit für externe Impulse und die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen. Wer nachhaltige Veränderungsprozesse so gestaltet, stellt sicher, dass nicht nur Ziele erreicht, sondern auch neue Chancen erkannt werden.

Evaluation und kontinuierliche Anpassung für langfristige Wirksamkeit

Evaluation und kontinuierliche Anpassung für langfristige Wirksamkeit

Langfristige Wirksamkeit nachhaltiger Veränderungsprozesse steht und fällt mit einer klugen, praxisnahen Evaluation. Statt sich auf starre Abschlussberichte zu verlassen, setzen fortschrittliche Unternehmen auf fortlaufende, anpassungsfähige Messverfahren. So lassen sich nicht nur Erfolge sichtbar machen, sondern auch Schwachstellen frühzeitig erkennen und beheben.

- Dynamische Indikatoren: Die Auswahl von Kennzahlen erfolgt flexibel und wird regelmäßig überprüft. Neue Herausforderungen oder Chancen führen dazu, dass Indikatoren angepasst oder ergänzt werden – nichts bleibt in Stein gemeißelt.

- Feedback aus verschiedenen Perspektiven: Neben quantitativen Daten fließen qualitative Rückmeldungen von Mitarbeitenden, externen Partnern und betroffenen Gruppen ein. Diese Mehrstimmigkeit verhindert Betriebsblindheit und fördert innovative Lösungsansätze.

- Lernschleifen einbauen: Nach jedem Evaluationszyklus werden Ergebnisse nicht nur dokumentiert, sondern direkt in konkrete Verbesserungsmaßnahmen übersetzt. So entsteht ein Kreislauf aus Lernen, Anpassen und Weiterentwickeln.

- Transparente Kommunikation: Ergebnisse der Evaluation werden offen geteilt – intern wie extern. Das schafft Vertrauen und motiviert alle Beteiligten, den eingeschlagenen Weg mitzugehen oder neue Impulse einzubringen.

Durch diese konsequente Verbindung von Evaluation und Anpassung bleibt nachhaltige Transformation lebendig und wirksam – auch wenn sich Rahmenbedingungen oder Zielsetzungen im Laufe der Zeit verändern.

Stärkung der Unternehmenskultur durch nachhaltiges Change-Management

Stärkung der Unternehmenskultur durch nachhaltiges Change-Management

Nachhaltiges Change-Management kann die Unternehmenskultur auf eine Weise prägen, die weit über kurzfristige Effekte hinausgeht. Wer diesen Weg einschlägt, setzt gezielt auf Werte, die das Miteinander und die Identifikation im Unternehmen stärken. Ein entscheidender Hebel ist die bewusste Förderung von Dialog und gegenseitigem Respekt – etwa durch regelmäßige Formate, in denen Mitarbeitende ihre Sichtweisen zu Nachhaltigkeit offen austauschen können.

- Wertschätzung als Leitmotiv: Nachhaltige Veränderung wird zur Chance, Wertschätzung und Anerkennung für Engagement sichtbar zu machen. Kleine Erfolge und mutige Vorstöße werden gefeiert, was die Motivation im Team spürbar hebt.

- Fehlerfreundlichkeit fördern: Eine Kultur, in der Experimente und Lernprozesse ausdrücklich erwünscht sind, lässt nachhaltige Innovationen erst richtig gedeihen. Scheitern wird nicht stigmatisiert, sondern als Lernchance betrachtet.

- Vielfalt aktiv nutzen: Unterschiedliche Hintergründe, Perspektiven und Kompetenzen werden gezielt eingebunden. Das erweitert den Horizont und sorgt für kreative Lösungen, die ohne Diversität kaum denkbar wären.

- Verantwortung teilen: Verantwortung für nachhaltiges Handeln wird nicht zentralisiert, sondern auf viele Schultern verteilt. Das stärkt das Wir-Gefühl und macht Nachhaltigkeit zum gelebten Bestandteil der Unternehmenskultur.

So entsteht eine Unternehmenskultur, die nicht nur Wandel ermöglicht, sondern ihn aktiv gestaltet – und dabei Menschen miteinander verbindet, die gemeinsam mehr erreichen wollen.

Erfolgreiche Kommunikation und Stakeholder-Management während nachhaltiger Veränderungsprozesse

Erfolgreiche Kommunikation und Stakeholder-Management während nachhaltiger Veränderungsprozesse

Eine kluge Kommunikationsstrategie ist das Rückgrat nachhaltiger Veränderungsprozesse. Es reicht längst nicht mehr, nur Informationen zu verteilen – entscheidend ist, dass alle relevanten Gruppen gezielt und auf Augenhöhe angesprochen werden. Wer Stakeholder wirklich ins Boot holen will, setzt auf Dialog statt Monolog und schafft so Vertrauen, das Veränderungen trägt.

- Individuelle Ansprache: Unterschiedliche Stakeholder – von Investoren über lokale Gemeinschaften bis zu NGOs – haben jeweils eigene Informationsbedürfnisse. Erfolgreiche Unternehmen entwickeln maßgeschneiderte Kommunikationsformate, die diese Vielfalt abbilden.

- Frühzeitige Einbindung: Stakeholder werden nicht erst informiert, wenn alles entschieden ist. Vielmehr werden sie bereits in der Konzeptionsphase einbezogen, etwa durch partizipative Foren oder Feedbackrunden. Das erhöht die Akzeptanz und verhindert spätere Konflikte.

- Storytelling mit Substanz: Nachhaltige Veränderung braucht Geschichten, die berühren und motivieren. Praxisnahe Beispiele, persönliche Erfahrungsberichte und transparente Darstellung von Herausforderungen machen Fortschritte greifbar und inspirieren zur Nachahmung.

- Monitoring der Stakeholder-Beziehungen: Der Aufbau von Vertrauen ist ein dynamischer Prozess. Unternehmen, die regelmäßig die Stimmung und Erwartungen ihrer Stakeholder erfassen, können gezielt auf Bedenken reagieren und Beziehungen stärken.

- Verlässlichkeit und Kontinuität: Wer Zusagen macht, muss sie auch einhalten – gerade bei nachhaltigen Themen. Kontinuierliche Updates und das offene Eingestehen von Rückschlägen zeigen Verlässlichkeit und fördern langfristige Partnerschaften.

Mit dieser Herangehensweise wird Kommunikation zum aktiven Steuerungsinstrument, das nachhaltige Veränderungsprozesse beschleunigt und die Basis für tragfähige Allianzen legt.

Messbare Mehrwerte und praktische Handlungsempfehlungen für Unternehmen

Messbare Mehrwerte und praktische Handlungsempfehlungen für Unternehmen

Unternehmen, die nachhaltiges Change-Management konsequent umsetzen, profitieren von handfesten Vorteilen, die sich klar quantifizieren lassen. Das zeigt sich nicht nur in ökologischen Kennzahlen, sondern auch in betriebswirtschaftlichen und sozialen Erfolgsindikatoren.

- Reduzierte Betriebskosten: Investitionen in nachhaltige Prozesse – etwa durch Energieeffizienz oder Ressourcenschonung – führen messbar zu geringeren Ausgaben und erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit.

- Attraktivität als Arbeitgeber: Unternehmen mit glaubwürdigen Nachhaltigkeitsstrategien verzeichnen eine höhere Mitarbeiterbindung und gewinnen leichter qualifizierte Fachkräfte. Das senkt Fluktuationskosten und stärkt das Employer Branding.

- Risikominimierung: Die frühzeitige Integration von Nachhaltigkeitskriterien schützt vor regulatorischen Überraschungen und Reputationsschäden. Das lässt sich in geringeren Haftungsrisiken und stabileren Geschäftsbeziehungen ablesen.

- Innovationskraft: Nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen entwickeln häufiger neue Produkte und Dienstleistungen, die auf zukünftige Marktanforderungen einzahlen. Das belegen erhöhte Patentanmeldungen und wachsende Umsätze in neuen Geschäftsfeldern.

Praktische Handlungsempfehlungen für Unternehmen, die diese Mehrwerte realisieren wollen:

- Definieren Sie klare, messbare Nachhaltigkeitsziele und verankern Sie diese in der Unternehmensstrategie.

- Nutzen Sie digitale Tools zur Datenerfassung und Auswertung, um Fortschritte transparent zu dokumentieren.

- Setzen Sie auf sektorübergreifende Kooperationen, um von externem Know-how und Best Practices zu profitieren.

- Schaffen Sie Anreizsysteme, die nachhaltiges Verhalten auf allen Ebenen fördern – von der Geschäftsleitung bis zur Produktion.

- Stellen Sie sicher, dass Nachhaltigkeit regelmäßig in Management-Reviews und Entscheidungsprozesse einfließt.

Mit diesen Schritten werden nachhaltige Transformationen nicht nur zum Imagefaktor, sondern zum echten Wachstumstreiber.

Nützliche Links zum Thema

- Nachhaltigkeitstransformation - CPC AG

- Change Management für Nachhaltigkeit - Prosci

- Nachhaltigkeits-Transformation in Unternehmen - Leitfaden

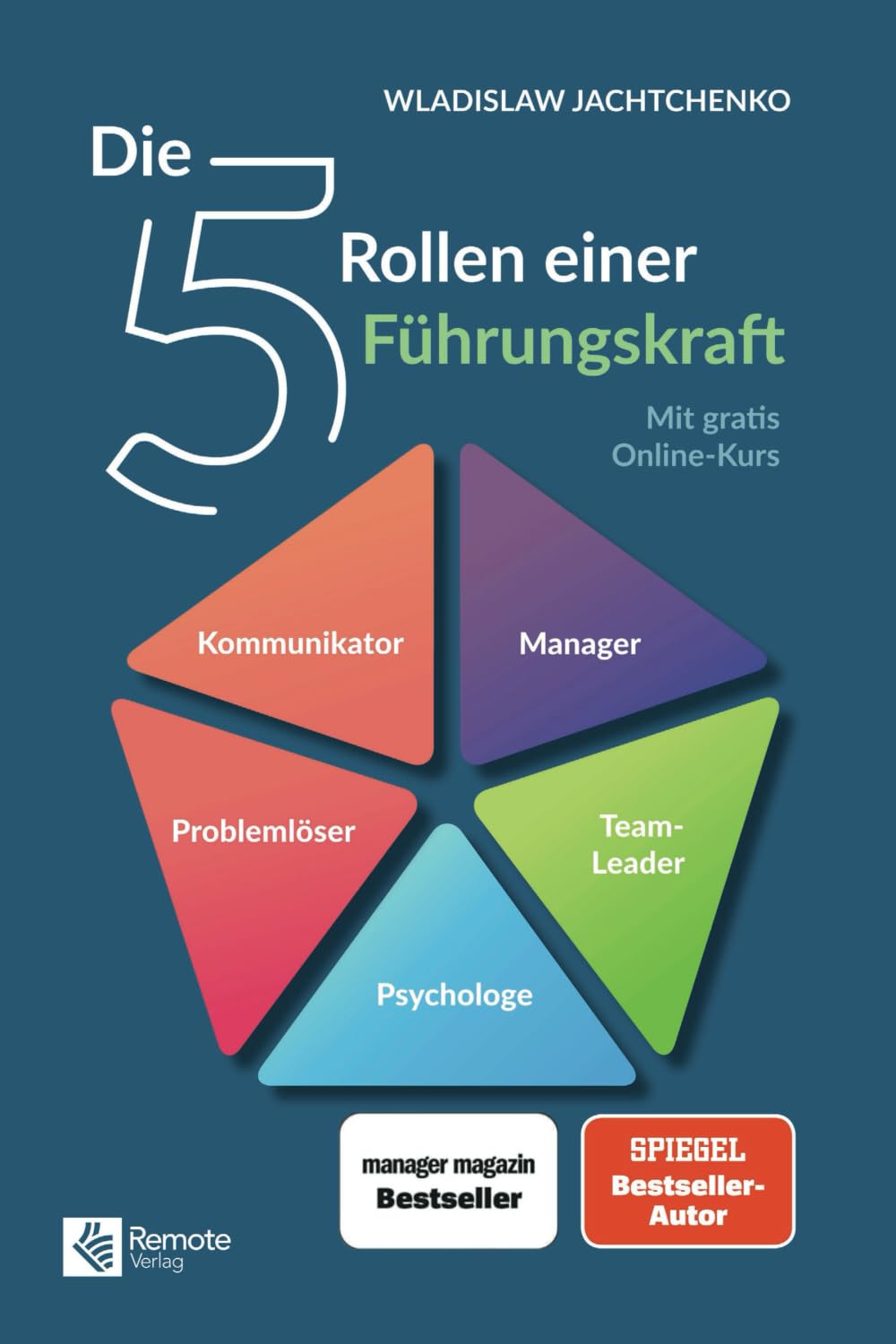

Produkte zum Artikel

39.95 €* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.

29.99 €* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.

26.00 €* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.

24.98 €* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.

FAQ zur nachhaltigen Transformation im Change-Management-Prozess

Warum ist eine nachhaltige Ausrichtung im Change-Management-Prozess entscheidend?

Eine nachhaltige Ausrichtung im Change-Management-Prozess sorgt dafür, dass ökologische, soziale und ökonomische Aspekte integriert und langfristig verankert werden. Dadurch können Unternehmen Innovation und Wettbewerbsfähigkeit steigern, regulatorische Anforderungen erfüllen und als verantwortungsbewusster Arbeitgeber auftreten.

Wie lässt sich Nachhaltigkeit ganzheitlich in Unternehmen verankern?

Nachhaltigkeit wird ganzheitlich verankert, indem sie von Beginn an in alle Phasen des Change-Management-Prozesses eingebettet wird – von der Zieldefinition über die Ist-Analyse bis zur Umsetzung und Evaluation. Wichtige Hebel sind dabei die Integration nachhaltiger Prinzipien in Entscheidungsprozesse, Steuerungsinstrumente, Anreizsysteme und eine offene Unternehmenskultur.

Welche Rolle spielen Mitarbeitende für den Erfolg nachhaltiger Veränderungen?

Mitarbeitende sind ein zentraler Erfolgsfaktor für nachhaltige Transformationen. Durch Partizipation, Co-Creation-Formate und transparente Kommunikation entstehen tragfähige Lösungen. Wer Mitarbeitende aktiv einbindet, erhöht die Akzeptanz und Motivation und sorgt für Innovationen aus dem eigenen Team.

Wie können Unternehmen Fortschritte bei nachhaltigen Veränderungen messen?

Unternehmen setzen auf dynamische Kennzahlen, regelmäßige Evaluation und Lernschleifen. Neben der Einhaltung von Standards und Zertifizierungen werden qualitative und quantitative Ergebnisse erfasst. Entscheidend ist, diese Erkenntnisse in Verbesserungsmaßnahmen umzusetzen und transparent zu kommunizieren.

Welche konkreten Vorteile bringt nachhaltiges Change-Management?

Nachhaltiges Change-Management führt zu messbaren Kosteneinsparungen, stärkt die Arbeitgeberattraktivität, reduziert Risiken und fördert die Innovationskraft. Unternehmen werden resilienter gegenüber externen Einflüssen und profitieren von stabileren Geschäftsbeziehungen und erhöhter Mitarbeitendenbindung.