Inhaltsverzeichnis:

Einleitung: Die Bedeutung der verschiedenen Ebenen im Change-Management

Veränderungen in Unternehmen sind selten eindimensional. Wer glaubt, dass ein einziger Hebel genügt, um nachhaltigen Wandel zu erreichen, irrt sich gewaltig. Die verschiedenen Ebenen im Change-Management – vom einzelnen Mitarbeitenden bis hin zur gesamten Organisation – sind eng miteinander verflochten und beeinflussen sich gegenseitig auf oft überraschende Weise. Gerade in komplexen Umfeldern, in denen neue Technologien, Marktanforderungen oder gesellschaftliche Trends gleichzeitig wirken, kann ein zu enger Fokus auf nur eine Ebene zu gravierenden Fehlentwicklungen führen.

Ein differenziertes Verständnis dieser Ebenen ist daher nicht bloß „nice to have“, sondern die Grundlage für wirksame Veränderungsprozesse. Es entscheidet darüber, ob Veränderungen tatsächlich greifen oder an Widerständen, Missverständnissen und fehlender Akzeptanz scheitern. Unternehmen, die diese Vielschichtigkeit erkennen und gezielt nutzen, schaffen es, Unsicherheiten zu reduzieren, die Motivation zu steigern und letztlich ihre Ziele schneller und nachhaltiger zu erreichen. Wer also wirklich etwas bewegen will, kommt an der bewussten Auseinandersetzung mit den verschiedenen Ebenen im Change-Management nicht vorbei.

Die individuelle Ebene: Veränderungen beim Einzelnen verstehen und gestalten

Auf der individuellen Ebene entscheidet sich, ob Veränderung wirklich gelebt wird oder bloß auf dem Papier existiert. Jeder Mensch bringt eigene Erfahrungen, Überzeugungen und auch Unsicherheiten mit in den Change-Management-Prozess. Genau hier beginnt die eigentliche Arbeit: Es gilt, die persönlichen Motive, Ängste und Erwartungen der Mitarbeitenden ernst zu nehmen und gezielt zu adressieren.

- Emotionale Reaktionen: Veränderungen lösen oft Unsicherheit, Skepsis oder sogar Widerstand aus. Diese Gefühle sind keine Störung, sondern ein natürlicher Teil des Prozesses. Wer sie ignoriert, riskiert, dass Mitarbeitende innerlich aussteigen.

- Individuelle Lernprozesse: Jede Person durchläuft ihren eigenen Lern- und Anpassungsprozess. Die Geschwindigkeit und Bereitschaft, Neues zu akzeptieren, variiert enorm. Individuelle Unterstützung – etwa durch Coaching, Feedback oder gezielte Schulungen – kann hier Wunder wirken.

- Verhaltensänderung als Schlüssel: Am Ende zählt, ob Menschen ihr Verhalten tatsächlich anpassen. Kleine, praktische Impulse (zum Beispiel die Nudge-Theorie) helfen, Veränderungen im Alltag zu verankern, ohne Überforderung zu erzeugen.

- Selbstwirksamkeit stärken: Wer das Gefühl hat, aktiv mitgestalten zu können, bleibt motiviert. Transparente Kommunikation, Beteiligung und das Sichtbarmachen von Erfolgen fördern diese Selbstwirksamkeit.

Erfolgreiches Change-Management auf individueller Ebene heißt also: zuhören, begleiten, Impulse setzen – und die Menschen nicht als „Mitläufer“, sondern als aktive Gestalter des Wandels begreifen. Nur so entsteht echte Veränderungsbereitschaft, die über den Tag hinaus wirkt.

Die Team- oder Gruppenebene: Dynamik, Kommunikation und Zusammenarbeit im Wandel

Teams sind das Herzstück vieler Veränderungsprozesse. Hier treffen unterschiedliche Sichtweisen, Kompetenzen und Persönlichkeiten aufeinander – manchmal knallt es, manchmal entstehen dabei echte Innovationen. In Veränderungsphasen geraten eingespielte Routinen ins Wanken, und plötzlich werden neue Spielregeln notwendig. Gerade dann zeigt sich, wie entscheidend die Dynamik innerhalb einer Gruppe ist.

- Gruppendynamik und Rollen: Veränderungen können bestehende Hierarchien und Rollen infrage stellen. Das sorgt nicht selten für Unsicherheit, aber auch für frischen Wind. Teams, die offen mit diesen Verschiebungen umgehen, entwickeln oft neue Stärken.

- Kommunikation als Schlüsselfaktor: Missverständnisse, Flurfunk oder Gerüchte breiten sich in unsicheren Zeiten rasant aus. Eine offene, ehrliche und regelmäßige Kommunikation ist daher Gold wert. Sie schafft Orientierung und verhindert, dass Konflikte eskalieren.

- Zusammenarbeit neu denken: Wenn sich Aufgaben, Ziele oder Arbeitsweisen ändern, müssen Teams oft ihre Zusammenarbeit neu aushandeln. Das kann bedeuten, alte Gewohnheiten über Bord zu werfen und gemeinsam neue Wege zu testen – manchmal auch mit ein bisschen Chaos am Anfang.

- Gemeinsame Erfolgserlebnisse: Kleine, gemeinsam erreichte Meilensteine stärken das Wir-Gefühl. Sie zeigen: Wir schaffen das zusammen, auch wenn es mal holprig wird.

Wer Teams in Veränderungsprozessen nicht nur als ausführende Einheit, sondern als aktiven Motor begreift, kann ungeahnte Potenziale freisetzen. Hier entscheidet sich oft, ob aus einem guten Plan echte Veränderung wird.

Die organisationale Ebene: Strukturen, Prozesse und Unternehmenskultur gezielt verändern

Auf der organisationalen Ebene wird der Rahmen geschaffen, in dem Veränderung überhaupt möglich ist. Hier geht es nicht um Einzelpersonen oder Teams, sondern um das große Ganze: Strukturen, Prozesse und die Unternehmenskultur. Wer hier ansetzt, kann nachhaltige Veränderungen anstoßen, die das gesamte Unternehmen prägen.

- Strukturen neu denken: Veränderungen auf dieser Ebene betreffen oft die Aufbau- und Ablauforganisation. Das kann bedeuten, Abteilungen zusammenzulegen, Verantwortlichkeiten zu verschieben oder Hierarchien zu reduzieren. Ziel ist es, die Organisation flexibler und anpassungsfähiger zu machen.

- Prozesse anpassen: Ineffiziente Abläufe sind häufig der Bremsklotz für Innovation. Eine gezielte Prozessoptimierung – etwa durch Digitalisierung oder Automatisierung – kann Ressourcen freisetzen und die Wettbewerbsfähigkeit stärken.

- Unternehmenskultur als Hebel: Die Kultur entscheidet, wie offen Mitarbeitende für Neues sind und wie mit Fehlern umgegangen wird. Wer Werte, Normen und ungeschriebene Regeln aktiv gestaltet, kann Veränderungsbereitschaft fördern und Silodenken aufbrechen.

- Strategische Ausrichtung: Veränderungen auf organisationaler Ebene sollten immer auf die langfristige Strategie einzahlen. Nur wenn Strukturen, Prozesse und Kultur auf die Unternehmensziele ausgerichtet sind, entfalten Change-Management-Maßnahmen ihre volle Wirkung.

Ein gezielter Eingriff auf dieser Ebene verlangt Mut und Weitblick. Doch wer es schafft, Organisation und Kultur in Einklang mit neuen Anforderungen zu bringen, legt das Fundament für echten, dauerhaften Wandel.

Die steuernde Ebene: Change Controlling und Überwachung von Veränderungsprozessen

Die steuernde Ebene im Change-Management rückt oft erst dann ins Rampenlicht, wenn Veränderungen ins Stocken geraten oder die gewünschten Ergebnisse ausbleiben. Dabei ist sie eigentlich das Rückgrat eines jeden erfolgreichen Change-Management-Prozesses. Hier geht es um gezielte Steuerung, laufende Überwachung und konsequente Nachjustierung der Maßnahmen – also um echtes Change Controlling.

- Messbare Ziele und Indikatoren: Ohne klare Zielvorgaben und passende Kennzahlen bleibt Erfolg im Dunkeln. Auf dieser Ebene werden konkrete Messgrößen definiert, um Fortschritte und Stolpersteine sichtbar zu machen.

- Regelmäßige Status-Checks: Kontinuierliche Überprüfung der Maßnahmen sorgt dafür, dass der Kurs stimmt. Abweichungen werden früh erkannt und können direkt adressiert werden – kein Blindflug, sondern gezieltes Steuern.

- Feedbackschleifen etablieren: Rückmeldungen aus allen Ebenen werden systematisch gesammelt und ausgewertet. So lassen sich Stimmungen, Widerstände oder ungeplante Effekte frühzeitig erkennen und in die Steuerung einbeziehen.

- Transparenz schaffen: Die Ergebnisse des Change Controllings werden offen kommuniziert. Das schafft Vertrauen und ermöglicht es, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, wenn es hakt.

- Nachhaltigkeit sichern: Nach Abschluss der eigentlichen Veränderungsmaßnahmen prüft die steuernde Ebene, ob die Neuerungen auch langfristig Bestand haben. Das verhindert, dass alte Muster zurückkehren und der Wandel verpufft.

Ein durchdachtes Change Controlling ist also kein bürokratischer Selbstzweck, sondern ein echter Erfolgsfaktor. Es sorgt dafür, dass Veränderungen nicht nur angestoßen, sondern auch wirksam und dauerhaft umgesetzt werden.

Wechselwirkungen zwischen den Ebenen: Komplexität erkennen und managen

Veränderungsprozesse laufen nie isoliert auf nur einer Ebene ab. Vielmehr entstehen zwischen individueller, Team- und Organisationsebene komplexe Wechselwirkungen, die häufig unterschätzt werden. Ein Impuls auf einer Ebene – etwa eine neue Strategie auf Organisationsebene – kann auf den anderen Ebenen unerwartete Reaktionen auslösen. Das sorgt für zusätzliche Komplexität, die gezielt gemanagt werden muss.

- Verstärkungseffekte: Positive Dynamiken auf Team- oder individueller Ebene können Veränderungen im gesamten Unternehmen beschleunigen. Umgekehrt können Widerstände einzelner Gruppen den gesamten Prozess ins Stocken bringen.

- Rückkopplungsschleifen: Maßnahmen, die auf einer Ebene greifen, wirken oft zurück auf andere Ebenen. Ein erfolgreiches Pilotprojekt in einem Team kann beispielsweise die Akzeptanz für Veränderungen in anderen Abteilungen erhöhen.

- Konfliktpotenzial: Unterschiedliche Geschwindigkeiten und Erwartungen zwischen den Ebenen führen nicht selten zu Spannungen. Das bewusste Erkennen und Moderieren dieser Konflikte ist entscheidend, um Reibungsverluste zu minimieren.

- Synchronisation der Maßnahmen: Damit Veränderungen nachhaltig wirken, müssen Initiativen auf allen Ebenen aufeinander abgestimmt werden. Ein „Flickenteppich“ aus Einzelmaßnahmen bleibt oft wirkungslos.

Wer die Wechselwirkungen zwischen den Ebenen im Blick behält und gezielt steuert, verwandelt Komplexität von einem Risiko in eine echte Chance für nachhaltigen Wandel.

Beispiel aus der Praxis: Ein Change-Management-Prozess auf mehreren Ebenen

Ein mittelständisches Unternehmen aus der Fertigungsbranche stand vor der Herausforderung, seine Produktionsprozesse zu digitalisieren. Die Geschäftsleitung entschied sich für einen Change-Management-Prozess, der bewusst auf mehreren Ebenen ansetzte.

- Individuelle Ebene: Zunächst wurden Mitarbeitende mit unterschiedlichen digitalen Vorkenntnissen identifiziert. Ein gezieltes Schulungsprogramm ermöglichte es, Unsicherheiten abzubauen und die individuelle Lernkurve zu unterstützen. Besonders hilfreich erwies sich ein Mentorenmodell, bei dem erfahrene Kollegen als persönliche Ansprechpartner zur Verfügung standen.

- Team-Ebene: Die Produktionsteams wurden in Workshops eingebunden, um gemeinsam neue digitale Abläufe zu entwickeln. Dabei entstand ein reger Austausch über Best Practices und Herausforderungen. Durch die gemeinsame Erarbeitung neuer Routinen wuchs das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Bereitschaft, Verantwortung für den Wandel zu übernehmen.

- Organisationale Ebene: Parallel dazu passte das Unternehmen seine Aufbauorganisation an. Es wurden neue Schnittstellen zwischen IT und Produktion geschaffen, um den Informationsfluss zu verbessern. Die Geschäftsleitung verankerte die Digitalisierung als strategisches Ziel in der Unternehmenskultur und schuf Anreize für innovative Vorschläge aus der Belegschaft.

- Steuernde Ebene: Ein interdisziplinäres Change-Controlling-Team überwachte kontinuierlich die Fortschritte. Mithilfe von Kennzahlen wie Fehlerquoten, Durchlaufzeiten und Feedback aus Mitarbeiterbefragungen wurden Maßnahmen laufend angepasst. Diese Transparenz förderte die Akzeptanz und sorgte dafür, dass der Wandel nicht ins Leere lief.

Das Ergebnis: Die Digitalisierung der Produktionsprozesse gelang schneller als geplant, die Mitarbeitenden fühlten sich aktiv eingebunden und die Organisation konnte ihre Wettbewerbsfähigkeit deutlich steigern.

Erfolgsfaktoren für die Umsetzung von Veränderungen auf allen Ebenen

Erfolgreiche Veränderungen entstehen nicht zufällig, sondern sind das Ergebnis gezielter Steuerung und bewusster Gestaltung auf allen Ebenen. Dabei gibt es einige Faktoren, die den Unterschied zwischen bloßem Aktionismus und nachhaltigem Wandel ausmachen.

- Frühzeitige Einbindung relevanter Akteure: Wer Schlüsselpersonen aus unterschiedlichen Bereichen von Anfang an beteiligt, erhöht die Akzeptanz und minimiert Reibungsverluste. So werden wichtige Perspektiven und kritisches Know-how direkt in den Prozess integriert.

- Klare Verantwortlichkeiten und Rollen: Eindeutig definierte Zuständigkeiten verhindern Unsicherheiten und sorgen dafür, dass Maßnahmen konsequent umgesetzt werden. Gerade bei komplexen Veränderungen schafft das Orientierung und fördert das Zusammenspiel der Ebenen.

- Flexible Anpassung an unerwartete Entwicklungen: Veränderungen verlaufen selten nach Plan. Die Fähigkeit, schnell auf neue Herausforderungen zu reagieren und Maßnahmen dynamisch anzupassen, ist ein echter Wettbewerbsvorteil.

- Verstetigung durch sichtbare Erfolge: Kleine, schnell erreichbare Ziele („Quick Wins“) machen Fortschritte greifbar und stärken das Vertrauen in den Prozess. Sie motivieren und geben Energie für die nächsten Schritte.

- Systematische Reflexion und Lernen: Regelmäßige Auswertungen und der offene Umgang mit Fehlern fördern eine Kultur des Lernens. So werden Erfahrungen aus dem laufenden Prozess genutzt, um zukünftige Veränderungen noch wirksamer zu gestalten.

Wer diese Erfolgsfaktoren beherzigt, schafft die Basis für einen Change-Management-Prozess, der nicht nur auf dem Papier funktioniert, sondern in der Praxis überzeugt.

Fazit: Warum das Verständnis aller Ebenen im Change-Management entscheidend ist

Fazit: Warum das Verständnis aller Ebenen im Change-Management entscheidend ist

Wer Veränderungen in Unternehmen nachhaltig verankern will, kommt um ein tiefes Verständnis der verschiedenen Ebenen nicht herum. Nur so lassen sich die vielfältigen Wechselwirkungen gezielt nutzen, statt von ihnen überrascht zu werden. Ein ganzheitlicher Blick ermöglicht es, nicht nur Symptome zu behandeln, sondern die eigentlichen Ursachen von Widerständen oder Erfolgen zu erkennen.

- Strategische Steuerung: Durch die bewusste Analyse aller Ebenen lassen sich Maßnahmen so ausrichten, dass sie sich gegenseitig verstärken und nicht ausbremsen.

- Risiken frühzeitig erkennen: Wer die Ebenen im Blick hat, identifiziert kritische Faktoren rechtzeitig und kann präventiv gegensteuern, bevor Probleme eskalieren.

- Innovationspotenziale heben: Das Zusammenspiel der Ebenen eröffnet Chancen für kreative Lösungen, die aus der Vernetzung unterschiedlicher Perspektiven entstehen.

- Nachhaltigkeit sichern: Veränderungen, die auf allen Ebenen greifen, sind deutlich widerstandsfähiger gegenüber Rückschlägen und bleiben auch bei wechselnden Rahmenbedingungen stabil.

Ein umfassendes Verständnis der Ebenen im Change-Management ist damit nicht nur theoretischer Luxus, sondern ein handfester Erfolgsfaktor für Unternehmen, die Wandel wirklich gestalten wollen.

Nützliche Links zum Thema

- Die 10 wichtigsten Change-Management-Modelle Ein Leitfaden ...

- 7 grundlegende Change-Management-Modelle | Lucidchart Blog

- Change Management: Definition, Modelle und Erfolgsfaktoren

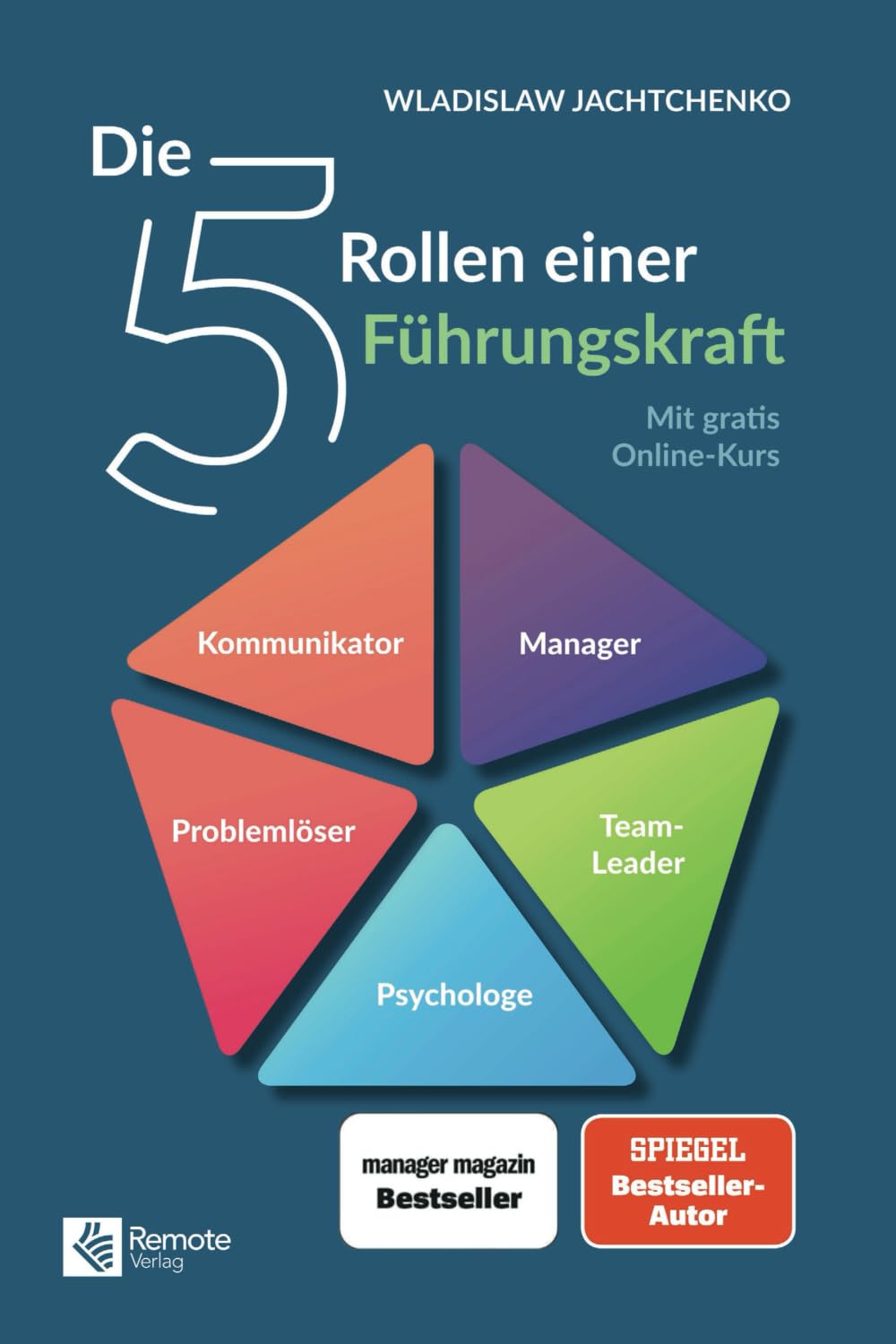

Produkte zum Artikel

26.00 €* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.

18.00 €* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.

54.99 €* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.

24.98 €* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.

FAQ zu den Ebenen im Change-Management-Prozess

Welche Ebenen gibt es im Change-Management und wie unterscheiden sie sich?

Im Change-Management werden vier zentrale Ebenen unterschieden: die individuelle Ebene (Verhalten und Emotionen der Einzelnen), die Team- oder Gruppenebene (Zusammenarbeit und Dynamik), die organisationale Ebene (Strukturen, Prozesse und Kultur) sowie die steuernde Ebene (Überwachung und Controlling der Veränderung). Jede dieser Ebenen hat eigene Herausforderungen und Hebel für erfolgreiche Veränderungsprozesse.

Warum ist es wichtig, Veränderungsprozesse auf allen Ebenen zu betrachten?

Veränderungen verlaufen nie eindimensional. Nur wenn alle Ebenen – vom Einzelnen bis zur Organisation – einbezogen und synchronisiert werden, lassen sich Widerstände abbauen, Missverständnisse vermeiden und nachhaltige Ergebnisse erzielen. Ein isolierter Fokus auf eine einzelne Ebene führt oft dazu, dass der Change-Management-Prozess ins Stocken gerät oder scheitert.

Wie erkennt man typische Wechselwirkungen zwischen den Change-Management-Ebenen?

Maßnahmen auf einer Ebene haben oft Einfluss auf andere Ebenen: Starke Impulse aus der organisationalen Ebene können Unsicherheit bei Einzelnen auslösen oder die Dynamik in Teams verändern. Umgekehrt wirken gelungene Pilotprojekte in Teams oft motivierend auf die gesamte Organisation. Es ist entscheidend, diese Rückkopplungen aktiv zu managen, um den Wandel ganzheitlich zu gestalten.

Welche Rolle spielt Change Controlling im Change-Management-Prozess?

Change Controlling ist das Rückgrat des Change-Management-Prozesses. Durch die Festlegung klarer Ziele, kontinuierliches Monitoring und gezieltes Nachjustieren werden Fortschritte messbar, Risiken früh erkannt und die Nachhaltigkeit der Veränderung gesichert. So bleibt der Wandel steuerbar und dauerhaft wirksam.

Wie kann man Widerstände auf den verschiedenen Ebenen erfolgreich begegnen?

Widerstände sind auf jeder Ebene unterschiedlich ausgeprägt: Individuell helfen Gespräche, Beteiligung und gezielte Förderung. In Teams wirken offene Kommunikation und gemeinsame Erfolgserlebnisse. Organisational lassen sich durch transparente Kultur und strategische Einbindung Ängste abbauen. Entscheidend ist immer, die jeweiligen Ursachen zu erkennen und passgenaue Maßnahmen einzuleiten.